Al hilo de lo que comentaba el otro día sobre la píldora que elegiríamos (de entre las propuestas de ese juego que apareció hace unas semanas), y que en mi caso sólo se decantaba por una (v. entrada) por la cual quien la ingiriese comprendería de inmediato cualquier idioma que estuviese leyendo, un amigo mío discrepó, primero de buenas, y luego de menos buenas.

Reconocimos que los deseos de cada uno son de cada cual, y hasta ahí no hubo mayor conflicto. Pero él que, como yo, apenas sabe idiomas, no es que se ufanara de ello, pero poco menos que le quitó toda la importancia que yo le daba. Venía a decir que ya bastante tenía uno con aprender la lengua propia, como para aprender otra. Y que si era para uso turístico o mercantil, bien, claro, se entendería. Pero que ya aprender otra con los matices necesarios para entender su literatura, le parecía demasiado. A mí también me lo parecía, pero precisamente por eso había escogido aquella cápsula: para que sin esfuerzo y, dado que era gratis, pudiera tener la capacidad de poder leer en cualquier lengua, y disfrutar al mismo nivel que lo hago con la mía; que aunque tampoco la domino al completo, me apaño bastante bien. «Bobadas», dijo él: «al fin y al cabo, llevas toda la vida leyendo todos los autores extranjeros que te gustan en traducciones». Convine que sí, pero que haciéndolo de ese modo al que nos vemos abocados los monolingües, me perdía todos los matices del idioma original, porque las traducciones… ya se sabe, etcétera. Pero siguió en sus trece durante un buen rato. Y ninguna cosa que yo argumentara hacía mella en su postura, claramente encastillada. Insistía en que una buena traducción podía incluso ser mejor que el original. Y yo volví a concordar, pero acotaba que entonces perdíamos los matices originales, que es por lo que había surgido la discusión, y bla, bla, bla, etcétera. «Memeces, paparruchas, estupideces, elitismos». Y adjuntó otras lindezas para calificar mi posición. Y me hartó, claro.

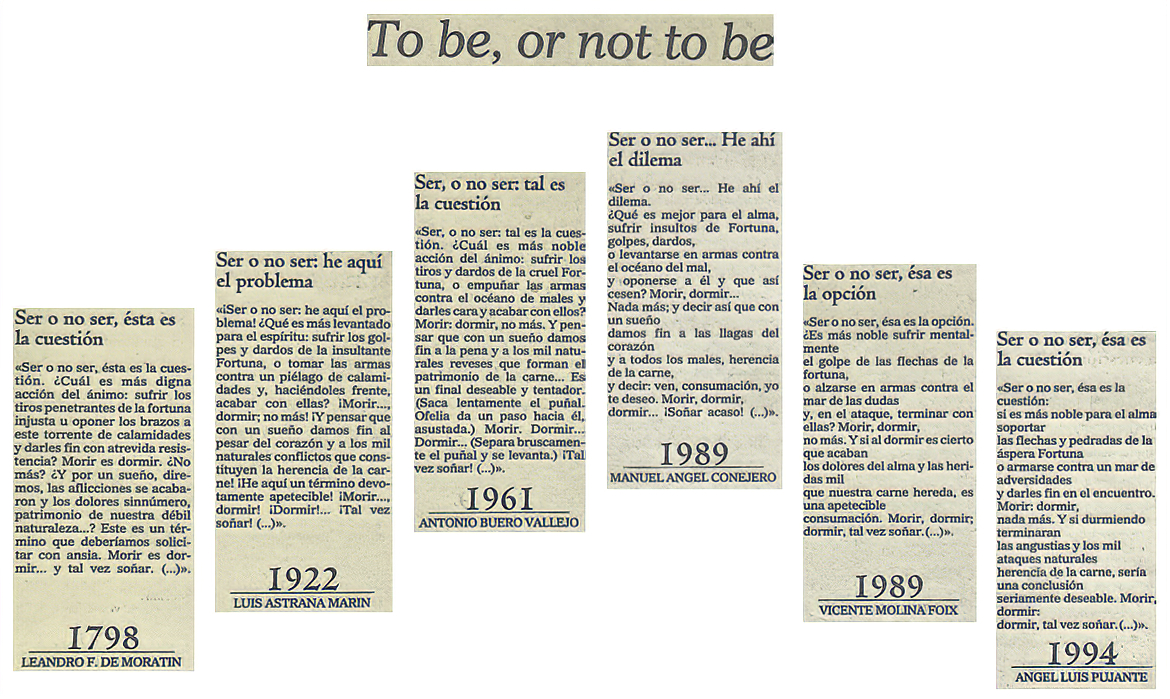

Como mi amigo, además de contumaz, es un tipo culto (cualidades no incompatibles, por desgracia), recordé que era un ávido lector y re-lector de Shakespeare. Le planteé si había llegado a captar en sus lecturas la esencia de la dramaturgia del bardo inglés. Respuesta afirmativa, incuestionable. Incluidos todos los matices que el autor planteó en su contexto, insistí. Respuesta afirmativa, contundente. Imaginé entonces -halagando su ego- que se sabría de memoria el famoso monólogo de Hamlet, en la obra homónima. Respuesta afirmativa, orgullosa. Y se arrancó a recitármelo acto seguido declamando con buena voz y mejor temple. Aplaudí, pero le dije que aquélla era una traducción de las muchas posibles; que incluso me sonaba bastante. «Sí, sí, es la de Astrana Marín, por supuesto». Sin mencionar que sus gustos pecaban de algo anticuados, le dije que ésa era una sola de las muchas interpretaciones que los versos de Shakespeare podían inspirar. Porfió, renegó, se obstinó. Al final, opté por enseñarle un recorte que guardaba yo de hace años (suplemento literario La Esfera, 14 de junio de 1997) donde se muestran sólo a título didáctico seis traducciones distintas de otros tantos autores españoles, disímiles en estilo, época, vocabulario e intención. Se lo enseñé sin añadir nada. Lo leyó con atención. Se sorprendió un tanto. Le dije que había muchas más, y que seguro que si profundizábamos, hallaríamos muchas más posibilidades para los mismos versos. «Memeces, paparruchas, estupideces, elitismos». «Traduttore, traditore», le solté, fuera de mí. Y tras cerrar la ventana del skype, ahí acabó nuestra conversación. Y, sí, la cerré yo.